Les animés adaptés de mangas cultes : comparatif, différences, coups de cœur

L’univers des adaptations animées : pourquoi tant de différences avec les mangas ? Quand vous découvrez un animé après avoir lu le manga, vous avez

Les mangas offrent bien plus qu’un simple divertissement – ils constituent une fenêtre fascinante sur la société japonaise. Ces œuvres graphiques capturent les nuances culturelles, les tensions sociales et les transformations du Japon avec une authenticité que peu d’autres médiums peuvent égaler. Découvrons comment ces récits illustrés nous permettent de comprendre les réalités complexes de l’archipel nippon.

L’histoire des mangas remonte bien plus loin que beaucoup ne l’imaginent. Les rouleaux illustrés du 12ème siècle, comme les célèbres “Chōjū-giga” (rouleaux des animaux farceurs), sont considérés comme les ancêtres de la bande dessinée japonaise. Ces œuvres utilisaient déjà des séquences d’images pour raconter des histoires, souvent avec une dimension satirique.

Au début du 20ème siècle, l’influence occidentale a transformé ces traditions artistiques. Osamu Tezuka, souvent appelé le “dieu du manga”, a révolutionné le médium dans les années 1950-60 avec des techniques narratives inspirées du cinéma américain. Son œuvre “Astro Boy” reflétait les anxiétés d’un Japon post-guerre face aux avancées technologiques.

Aujourd’hui, les œuvres graphiques japonaises abordent des thématiques de plus en plus diversifiées. Des séries comme “Oishinbo” explorent la gastronomie traditionnelle, tandis que “Planetes” examine les défis environnementaux dans un contexte futuriste. Cette évolution témoigne de la capacité des bandes dessinées nippones à s’adapter aux préoccupations changeantes de la société.

Les créateurs de mangas possèdent un talent particulier pour capturer les transformations sociales du Japon. Dans les années 1970-80, alors que le pays connaissait une croissance économique fulgurante, des séries comme “Salaryman Kintaro” idéalisaient le travailleur japonais dévoué. Ces récits reflétaient l’optimisme économique de l’époque.

Après l’éclatement de la bulle économique dans les années 1990, le ton a changé. Des œuvres comme “Freeter, Ie o Kau” (Le travailleur précaire achète une maison) ont commencé à explorer les difficultés des jeunes face à l’emploi instable. Cette période a vu l’émergence de personnages plus complexes, luttant contre un système qui ne garantissait plus la sécurité d’antan.

Plus récemment, des mangakas comme Kiyohiko Azuma avec “Yotsuba&!” ont choisi de se concentrer sur les petits bonheurs quotidiens, reflétant peut-être un désir de simplicité dans une société de plus en plus stressante. D’autres créateurs abordent frontalement les problèmes contemporains : “Solanin” de Inio Asano dépeint le désenchantement des jeunes adultes, tandis que “Silver Spoon” examine la relation entre tradition agricole et modernité.

Les mangakas sont comme des sociologues qui utilisent des images plutôt que des statistiques pour documenter les transformations de notre société.

La culture du travail occupe une place prépondérante dans les mangas. Des séries comme “Tokyo Shachō” ou “Shima Kōsaku” dépeignent la vie des cols blancs japonais, les fameux “salarymen”. Ces œuvres illustrent l’importance de la hiérarchie, du dévouement à l’entreprise et des longues heures de travail qui caractérisent le monde professionnel nippon.

Le phénomène du karōshi (mort par surmenage) trouve aussi sa place dans la bande dessinée japonaise. “Black Jack” d’Osamu Tezuka abordait déjà ce sujet dans les années 1970, tandis que des œuvres plus récentes comme “Hataraki Man” explorent les conséquences physiques et psychologiques du surmenage professionnel.

L’autre face de cette médaille est le hikikomori, ces personnes qui s’isolent complètement de la société. Des mangas comme “Welcome to the NHK” ou “Ressentiment” offrent un regard nuancé sur ce phénomène, l’associant souvent à la pression sociale excessive et aux attentes professionnelles écrasantes.

La famille japonaise, en pleine mutation, constitue un thème central de nombreux récits illustrés. “Fruits Basket” explore les dynamiques familiales dysfonctionnelles, tandis que “Bunny Drop” aborde la question de l’adoption et des nouvelles structures familiales dans une société vieillissante.

Le conflit entre traditions et modernité se manifeste souvent dans les relations entre générations. “Maison Ikkoku” de Rumiko Takahashi illustre les tensions entre les valeurs traditionnelles incarnées par la propriétaire âgée et les aspirations des jeunes locataires. Plus récemment, “Kakushigoto” examine la relation père-fille dans un contexte où les métiers créatifs sont parfois mal perçus.

Le vieillissement de la population japonaise trouve également sa place dans les pages des mangas. “Inuyashiki” présente un protagoniste âgé dans un genre habituellement dominé par des héros jeunes, tandis que “Barakamon” dépeint la vie dans une communauté rurale vieillissante, reflétant la réalité démographique de nombreuses régions du Japon.

Le shintoïsme et le bouddhisme imprègnent profondément les récits graphiques japonais. Des séries comme “Noragami” ou “Inari, Konkon, Koi Iroha” réinterprètent les divinités shintoïstes pour un public contemporain, tout en préservant les concepts fondamentaux de cette spiritualité.

Les yokai, ces créatures surnaturelles du folklore japonais, peuplent des œuvres comme “GeGeGe no Kitaro” ou “Natsume’s Book of Friends”. Ces mangas perpétuent les traditions orales tout en les adaptant aux préoccupations modernes, comme l’écologie ou la préservation du patrimoine culturel.

La coexistence pacifique entre différentes croyances, caractéristique de la spiritualité japonaise, se retrouve dans des séries comme “Saint Young Men”, qui imagine Bouddha et Jésus en colocation dans le Tokyo moderne. Cette approche décontractée de la religion reflète l’attitude pragmatique de nombreux Japonais envers la spiritualité.

Le genre shōnen, destiné principalement aux adolescents, véhicule des valeurs profondément ancrées dans la société japonaise. Des séries comme “One Piece” ou “Naruto” mettent en avant le concept de “ganbaru” (persévérer malgré les difficultés), reflétant l’importance de la ténacité dans la culture nippone.

L’amitié et la loyauté, piliers de ces récits, font écho aux valeurs collectives traditionnelles. “Haikyu!!” illustre comment l’effort individuel s’inscrit dans une réussite collective, tandis que “My Hero Academia” explore la tension entre ambition personnelle et responsabilité sociale.

Même dans ces histoires apparemment légères, les mangas shōnen abordent des questions sociétales profondes. “Fullmetal Alchemist” traite des conséquences de la guerre et du colonialisme, “Demon Slayer” évoque la période tumultueuse de la modernisation du Japon, tandis que “Jujutsu Kaisen” utilise ses monstres comme métaphores des émotions négatives refoulées par la société.

Les mangas josei (pour femmes adultes) et seinen (pour hommes adultes) offrent des représentations nuancées de la vie quotidienne au Japon. “Nodame Cantabile” explore les pressions professionnelles dans le milieu de la musique classique, tandis que “Princess Jellyfish” aborde les difficultés des femmes à s’intégrer dans une société aux attentes genrées rigides.

Le monde du travail, avec ses défis et ses contradictions, est un thème récurrent. “Aggretsuko” utilise l’humour et l’anthropomorphisme pour critiquer la culture d’entreprise toxique, tandis que “Shirobako” offre un regard réaliste sur l’industrie de l’animation japonaise, avec ses conditions de travail souvent précaires.

Les relations amoureuses adultes, avec leur complexité, trouvent également leur place dans ces genres. “Wotakoi” dépeint les relations entre otakus (passionnés de culture pop) dans un environnement professionnel, tandis que “Honey and Clover” explore la transition difficile entre la vie étudiante et le monde adulte.

Le genre “slice of life” (tranche de vie) offre peut-être la vision la plus authentique du quotidien japonais. Des œuvres comme “Yokohama Kaidashi Kikō” ou “Aria” dépeignent un rythme de vie contemplatif qui contraste avec l’image d’un Japon hyperactif, révélant l’importance de l’appréciation des moments simples (concept d'”ichi-go ichi-e”).

L’environnement scolaire, central dans la société japonaise, est minutieusement représenté dans des séries comme “Azumanga Daioh” ou “Nichijou”. Ces mangas illustrent les rituels quotidiens, les clubs après l’école et les pressions académiques qui façonnent l’expérience des jeunes Japonais.

La gastronomie, élément fondamental de la culture nippone, est célébrée dans des œuvres comme “Gourmet Girl Graffiti” ou “Sweetness and Lightning”. Ces mangas ne se contentent pas de présenter des plats, ils explorent également le rôle social de la nourriture dans le renforcement des liens familiaux et communautaires.

Les mangas ont joué un rôle crucial dans l’expression des traumatismes collectifs japonais. “Gen d’Hiroshima” de Keiji Nakazawa, basé sur l’expérience personnelle de l’auteur, reste l’une des représentations les plus puissantes du bombardement atomique et de ses conséquences à long terme sur les survivants.

Plus récemment, la triple catastrophe de Fukushima (séisme, tsunami et accident nucléaire) a inspiré des œuvres comme “Ichi-F” de Kazuto Tatsuta, qui documente son expérience en tant que travailleur dans la centrale nucléaire endommagée. Ces récits permettent d’aborder des sujets souvent difficiles à traiter dans les médias traditionnels.

La période de la Seconde Guerre mondiale, longtemps traitée avec réticence, trouve également sa place dans des œuvres comme “In This Corner of the World” de Fumiyo Kouno, qui dépeint la vie quotidienne à Hiroshima avant et pendant la guerre. Ces mangas contribuent à la mémoire collective tout en offrant une perspective humaniste sur des événements traumatisants.

Les questions de genre et d’identité, souvent considérées comme taboues dans la société japonaise, sont explorées avec nuance dans de nombreux mangas. Des œuvres pionnières comme “Le Cœur de Thomas” de Moto Hagio ou “La Rose de Versailles” de Riyoko Ikeda ont ouvert la voie à des représentations plus diverses des identités de genre.

Des créateurs contemporains comme Gengoroh Tagame avec “Le Mari de mon frère” abordent l’homosexualité dans le contexte familial japonais, tandis que “Wandering Son” de Takako Shimura traite avec sensibilité de l’identité de genre chez les adolescents. Ces œuvres contribuent à faire évoluer les perceptions dans une société encore largement conservatrice sur ces questions.

Les pressions liées aux rôles de genre traditionnels sont également critiquées. “Princess Jellyfish” remet en question les attentes de féminité conventionnelle, tandis que “Way of the Househusband” inverse les rôles genrés en mettant en scène un ancien yakuza devenu homme au foyer. Ces récits reflètent les tensions entre normes traditionnelles et aspirations individuelles dans le Japon contemporain.

La rencontre entre cultures japonaise et occidentale constitue un thème récurrent dans les mangas modernes. Des séries comme “Thermae Romae”, qui imagine un architecte romain découvrant les bains japonais, ou “Nobunaga no Chef”, mettant en scène un chef français transporté dans le Japon féodal, explorent ces contrastes culturels avec humour.

L’influence américaine, particulièrement présente depuis l’après-guerre, est souvent représentée de façon ambivalente. “20th Century Boys” de Naoki Urasawa examine comment la culture pop occidentale a façonné l’imaginaire d’une génération, tandis que “Samurai Champloo” mélange délibérément références traditionnelles japonaises et culture hip-hop américaine.

Les mangakas explorent également l’expérience des Japonais à l’étranger. “Drops of God” suit un sommelier japonais dans le monde du vin français, tandis que “Bride’s Story” dépeint la vie dans l’Asie centrale du 19ème siècle vue par une créatrice japonaise. Ces œuvres témoignent d’une curiosité pour l’altérité tout en maintenant une perspective distinctement japonaise.

Le succès international des mangas a fait d’eux des ambassadeurs culturels du Japon. Des concepts comme le “wabi-sabi” (beauté de l’imperfection) ou le “mono no aware” (conscience de l’impermanence) sont transmis subtilement à travers des œuvres comme “Mushishi” ou “March Comes in Like a Lion”.

L’éthique du travail japonaise, avec son attention aux détails et sa recherche de perfection, est valorisée dans des séries comme “Bakuman” (sur la création de manga) ou “Blue Giant” (sur le jazz). Ces récits célèbrent la dévotion à un métier ou à un art, reflétant l’importance de l’excellence professionnelle dans la culture nippone.

Même les mangas de fantasy ou de science-fiction véhiculent souvent des valeurs typiquement japonaises. “Nausicaä de la Vallée du Vent” de Hayao Miyazaki transmet une vision de l’harmonie avec la nature inspirée du shintoïsme, tandis que “Ghost in the Shell” explore des questions d’identité à travers le prisme de la philosophie japonaise.

Les mangas offrent une perspective unique sur les contradictions du Japon contemporain. Ils révèlent une société tiraillée entre tradition et hypermodernité, entre collectivisme et individualisme croissant. La popularité des récits dystopiques comme “Akira” ou “Psycho-Pass” reflète peut-être les anxiétés face à un avenir incertain dans un pays confronté au vieillissement démographique et aux défis économiques.

Ces œuvres graphiques nous montrent également un Japon plus diversifié que les stéréotypes ne le suggèrent. Des mangas comme “Blue Period” ou “Kids on the Slope” présentent des personnages qui s’écartent des chemins conventionnels, témoignant d’une société où les parcours alternatifs gagnent en légitimité malgré le poids des attentes sociales.

La représentation des technologies dans les mangas est particulièrement révélatrice. Si des œuvres comme “Doraemon” expriment un optimisme technologique typique du Japon d’après-guerre, des séries plus récentes comme “Summer Wars” ou “Eden of the East” adoptent une approche plus nuancée, reflétant les questionnements actuels sur l’impact du numérique sur les relations humaines.

Finalement, les mangas nous apprennent que le Japon, comme toute société, est en constante évolution. La diversité des récits, des genres et des perspectives offertes par ces œuvres nous invite à dépasser les visions simplistes pour appréhender la complexité d’une culture riche et multifacette.

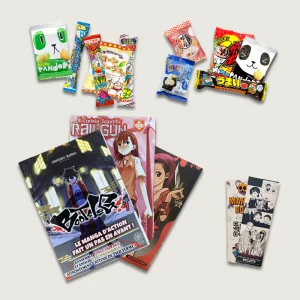

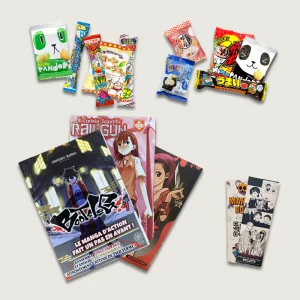

Pour les passionnés qui souhaitent approfondir leur compréhension du Japon à travers ses créations graphiques, Mangabox propose une expérience immersive unique. Chaque box contient une sélection soigneuse de mangas représentatifs de différents aspects de la culture japonaise, accompagnés de goodies authentiques et de délicieuses collations nippones. Une façon savoureuse de poursuivre votre exploration du Japon à travers le prisme fascinant de ses mangas.

Découvrez les dernières actualités manga shonen, seinen, shojo, webtoon et manhwa.

L’univers des adaptations animées : pourquoi tant de différences avec les mangas ? Quand vous découvrez un animé après avoir lu le manga, vous avez

L’univers des éditions limitées manga : entre passion et figurines de collection Vous êtes tombé dans le monde des mangas et maintenant vous vous retrouvez

1. Acheter des figurines manga contrefaites : le piège à éviter Vous venez de repérer cette figurine de votre personnage préféré à un prix étonnamment