Guide d’éclairage : sublimez vos figurines avec les bonnes techniques

L’importance de l’éclairage pour sublimer vos figurines Vous avez investi du temps et de l’argent dans votre collection de figurines, mais avez-vous pensé à la

Le phénomène otaku a radicalement transformé la perception internationale du Japon depuis les années 1990. Cette sous-culture, autrefois marginalisée au sein même de l’archipel nippon, est devenue l’un des vecteurs les plus puissants du rayonnement japonais à l’étranger. Entre passion dévorante pour les mangas, animes et jeux vidéo, cette communauté a créé des ponts culturels inédits entre le Japon et le reste du monde, redéfinissant au passage l’image d’un pays autrefois perçu uniquement à travers son excellence technologique et ses traditions ancestrales.

Le terme otaku désigne au Japon une personne passionnée, voire obsédée, par un domaine spécifique. Contrairement aux idées reçues occidentales, ce mot ne se limite pas aux fans d’anime et de manga. Il peut s’appliquer à des passionnés de trains, d’informatique, d’idoles ou de nombreux autres centres d’intérêt.

L’origine linguistique du mot est révélatrice : “otaku” vient d’une forme honorifique du pronom “vous” en japonais. Son utilisation pour désigner les passionnés découle de l’observation que ces personnes utilisaient souvent ce terme poli et distant dans leurs interactions sociales, reflétant une certaine maladresse relationnelle attribuée à ces communautés.

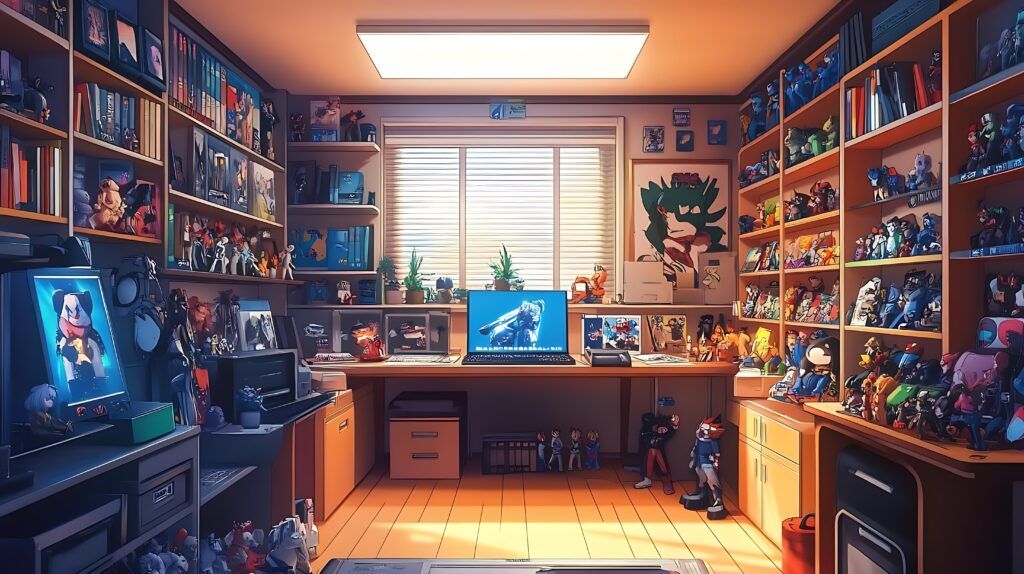

Dans la société japonaise, l’otaku traditionnel est caractérisé par plusieurs traits distinctifs : une connaissance encyclopédique de son domaine de prédilection, une tendance à collectionner objets et informations liés à sa passion, et parfois un certain isolement social. Cette image s’est toutefois considérablement nuancée avec le temps.

Dans les années 1980, le terme otaku prend une connotation extrêmement négative au Japon. L’affaire Tsutomu Miyazaki en 1989, un tueur en série collectionneur de manga et d’anime, provoque un amalgame dévastateur entre ces passions et des comportements déviants. Les médias japonais dépeignent alors les otakus comme des individus potentiellement dangereux et socialement inadaptés.

La réhabilitation commence progressivement dans les années 1990, notamment grâce à des figures comme Toshio Okada, surnommé “l’Otaking”, qui revendique fièrement cette identité. Des œuvres comme “Otaku no Video” (1991) commencent à présenter une vision plus nuancée de cette communauté, entre autodérision et célébration.

Le véritable tournant survient au début des années 2000, quand le gouvernement japonais prend conscience du potentiel économique et diplomatique de cette culture. Le concept de “Cool Japan”, stratégie officielle de soft power, intègre pleinement les productions appréciées des otakus comme vecteurs d’influence internationale. Ce qui était une insulte devient progressivement un atout national.

Aujourd’hui, la culture otaku se décline en multiples sous-catégories qui dépassent largement les frontières du Japon. Les “anime otaku” se passionnent pour l’animation japonaise, tandis que les “manga otaku” collectionnent et analysent les bandes dessinées nippones. Les “game otaku” s’immergent dans l’univers des jeux vidéo japonais, des RPG aux visual novels.

D’autres spécialités moins connues en Occident existent : les “idol otaku” suivent avec dévotion les groupes de J-pop, les “railway otaku” documentent méticuleusement les réseaux ferroviaires, et les “military otaku” s’intéressent à l’histoire et aux équipements militaires. Cette diversité montre que l’otaku ne se réduit pas à un stéréotype unique.

Le phénomène s’est également féminisé, avec l’émergence des “fujoshi” (littéralement “femmes pourries”), amatrices de mangas et d’animes mettant en scène des relations homosexuelles masculines. Cette évolution démographique a contribué à diversifier les productions culturelles et à élargir l’audience des œuvres appréciées par les otakus.

Malgré la valorisation internationale de la culture otaku, sa perception au Japon reste complexe. Les enquêtes d’opinion montrent que les stéréotypes négatifs persistent, particulièrement chez les générations plus âgées. L’image de l’otaku asocial, négligeant son apparence et incapable de s’intégrer professionnellement, demeure tenace dans certains milieux.

Le quartier d’Akihabara à Tokyo illustre parfaitement cette ambivalence. Devenu une attraction touristique majeure et symbole de la culture otaku, il reste pour beaucoup de Japonais un espace à part, presque étranger aux valeurs traditionnelles de leur société. Les médias japonais oscillent entre célébration de ce soft power et reportages sensationnalistes sur les aspects les plus marginaux de cette culture.

Cette tension se reflète également dans les politiques publiques. D’un côté, le gouvernement promeut activement les industries créatives liées à la culture otaku à l’international. De l’autre, des initiatives locales visent à “normaliser” l’image des quartiers otaku pour les rendre plus acceptables aux yeux de la population générale.

En Occident, la perception de l’otaku a suivi une trajectoire différente. Initialement méconnu, le terme s’est progressivement imposé dans les années 1990-2000 pour désigner les passionnés de culture japonaise, sans la charge péjorative qu’il portait dans son pays d’origine. Les médias occidentaux ont souvent présenté les otakus comme des connaisseurs éclairés plutôt que comme des marginaux.

Cette réinterprétation positive s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, l’absence du contexte social japonais a permis d’évacuer les préjugés associés au terme. Ensuite, l’exotisme de cette culture a joué en sa faveur, la rendant attrayante pour des publics en quête de nouveauté. Enfin, l’arrivée progressive des productions japonaises sur les marchés occidentaux a coïncidé avec une valorisation croissante de la “culture geek”.

Des séries comme “Naruto”, “Dragon Ball” ou “Pokémon” ont servi de portes d’entrée à des millions de jeunes occidentaux, créant une génération pour qui être fan d’anime et de manga est devenu une pratique culturelle normale, voire valorisée. Cette normalisation a contribué à redéfinir l’image de l’otaku à l’échelle mondiale.

Le phénomène le plus remarquable est peut-être la transformation des otakus étrangers en véritables ambassadeurs culturels du Japon. Ces passionnés ne se contentent pas de consommer des produits culturels : ils apprennent souvent la langue japonaise, s’intéressent à l’histoire et aux traditions du pays, et deviennent des médiateurs entre leur culture d’origine et la culture nippone.

Cette dynamique a été parfaitement comprise par les autorités japonaises qui, depuis 2010, intègrent pleinement la culture populaire dans leur stratégie diplomatique. Le programme “Cool Japan” vise explicitement à capitaliser sur l’attrait des mangas, animes et jeux vidéo pour promouvoir une image positive du pays et stimuler le tourisme et les échanges commerciaux.

Les résultats sont tangibles : selon l’Agence japonaise du tourisme, plus de 40% des touristes étrangers visitant le Japon en 2024 citent la culture populaire comme l’une de leurs principales motivations. Des lieux comme le musée Ghibli, le quartier d’Akihabara ou les nombreux “anime pilgrimages” (visites des lieux ayant inspiré des scènes d’anime) sont devenus des destinations touristiques majeures.

Les mangas et les animes constituent indéniablement le fer de lance de la culture otaku à l’international. Ces médias ont connu une croissance exponentielle hors du Japon, avec des chiffres de vente qui ne cessent d’augmenter. En France, par exemple, un livre sur sept vendu en 2024 est un manga, tandis qu’aux États-Unis, ce marché a triplé entre 2020 et 2024.

Cette popularité s’explique par plusieurs facteurs. La diversité thématique des œuvres permet de toucher tous les publics : des shōnen (pour garçons adolescents) aux seinen (pour hommes adultes), en passant par les shōjo (pour filles adolescentes) et les josei (pour femmes adultes). Chaque lecteur peut trouver des histoires correspondant à ses centres d’intérêt.

Les plateformes de streaming comme Netflix, Crunchyroll ou ADN ont également joué un rôle déterminant dans la diffusion mondiale des animes. La disponibilité immédiate des nouveaux épisodes, souvent simultanément avec leur diffusion japonaise, a créé une communauté globale de fans partageant les mêmes références culturelles, renforçant ainsi le sentiment d’appartenance à une culture otaku internationale.

L’industrie japonaise du jeu vidéo représente un autre pilier majeur de l’exportation culturelle. Des franchises comme Final Fantasy, Pokémon, Monster Hunter ou Zelda sont devenues des références mondiales, attirant des millions de joueurs vers l’esthétique et les narrations typiquement japonaises. Ces jeux servent souvent de passerelle vers d’autres aspects de la culture nippone.

Le cosplay, pratique consistant à se déguiser en personnages de fiction, illustre parfaitement cette immersion active dans la culture otaku. Né au Japon mais désormais mondial, ce phénomène permet aux fans de s’approprier physiquement leurs personnages préférés. Les compétitions internationales de cosplay attirent des participants de tous les continents, créant une communauté transculturelle unie par sa passion.

Ces pratiques immersives vont au-delà du simple divertissement : elles créent un sentiment d’appartenance à une communauté mondiale et encouragent l’apprentissage interculturel. De nombreux cosplayers occidentaux se familiarisent avec les techniques artisanales japonaises pour perfectionner leurs costumes, tandis que les joueurs s’intéressent aux références culturelles présentes dans leurs jeux favoris.

L’influence de la culture otaku s’étend désormais bien au-delà des médias traditionnels. La gastronomie japonaise, par exemple, a bénéficié d’une exposition considérable grâce aux mangas et animes. Des plats comme les ramens, les onigiris ou les bentos, fréquemment représentés dans ces œuvres, sont devenus populaires à l’international, créant une nouvelle forme de tourisme gastronomique.

Le “tourisme otaku” s’est développé comme un segment spécifique de l’industrie touristique japonaise. Des circuits spécialisés proposent de visiter les lieux emblématiques de la culture pop japonaise : studios d’animation, librairies spécialisées, cafés à thème, ou encore les lieux réels ayant servi de modèles à des scènes d’anime célèbres. La ville de Kamakura, par exemple, attire de nombreux fans grâce à son apparition dans plusieurs animes populaires.

Cette forme de tourisme crée des retombées économiques significatives pour des régions japonaises autrefois peu visitées par les étrangers. Des villes moyennes comme Oarai (rendue célèbre par l’anime “Girls und Panzer”) ou Hida (qui a inspiré le film “Your Name”) ont vu leur fréquentation touristique exploser grâce à ces œuvres, illustrant comment la culture otaku peut revitaliser des économies locales.

L’industrie liée à la culture otaku représente aujourd’hui un pilier économique majeur pour le Japon. Selon les données du ministère de l’Économie japonais, ce secteur génère plus de 20 trillions de yens (environ 120 milliards d’euros) annuellement, en incluant les mangas, animes, jeux vidéo, figurines et produits dérivés. Ces chiffres continuent de croître, notamment grâce à l’expansion internationale.

Cette économie se caractérise par un écosystème complexe où chaque média nourrit les autres. Un manga à succès devient souvent un anime, qui génère ensuite des jeux vidéo, des figurines et d’autres produits dérivés. Cette stratégie transmédiatique, parfaitement maîtrisée par les entreprises japonaises, maximise la valeur de chaque propriété intellectuelle et crée des flux de revenus multiples.

L’exportation de ces produits culturels a pris une importance stratégique pour l’économie japonaise, confrontée au vieillissement de sa population et à la stagnation de son marché intérieur. Les revenus générés à l’étranger par les licences et produits liés à la culture otaku ont augmenté de 15% par an en moyenne depuis 2015, offrant de nouvelles perspectives de croissance pour les entreprises nippones.

Les conventions dédiées à la culture otaku se sont multipliées à travers le monde, devenant de véritables événements économiques et culturels. Des manifestations comme la Japan Expo en France, l’Anime Expo aux États-Unis ou la Comiket au Japon attirent chacune plusieurs centaines de milliers de visiteurs, générant des retombées économiques considérables pour leurs villes hôtes.

Ces événements ne se limitent plus à la simple exposition de produits culturels. Ils sont devenus des plateformes d’échange où se rencontrent créateurs japonais et fans internationaux, facilitant la compréhension mutuelle et l’adaptation des contenus aux attentes des différents marchés. Les éditeurs et studios japonais y testent régulièrement la réception de leurs œuvres auprès des publics étrangers.

L’aspect économique de ces conventions s’est considérablement développé. Au-delà de la billetterie, elles génèrent d’importants revenus liés à l’hébergement, la restauration et les transports. Le commerce d’œuvres originales, de produits dérivés officiels et de créations d’artistes indépendants y représente également un marché florissant, estimé à plusieurs millions d’euros pour les plus grands événements.

L’expansion de la culture otaku a créé un éventail de nouvelles professions, tant au Japon qu’à l’international. Les métiers traditionnels de mangaka (auteur de manga) ou d’animateur se sont internationalisés, avec de plus en plus d’artistes non-japonais intégrant ces industries. Des studios comme MAPPA ou Kyoto Animation recrutent désormais activement des talents étrangers pour répondre à la demande croissante.

De nouveaux métiers spécifiques ont émergé : traducteurs spécialisés en manga et anime, consultants en adaptation culturelle, spécialistes du marketing ciblant les communautés otaku internationales, ou encore créateurs de contenu dédiés à cette culture sur les plateformes numériques. Ces professions témoignent de la maturité économique atteinte par ce secteur.

L’économie du streaming a également transformé le paysage professionnel. Des plateformes comme Crunchyroll ou Wakanim emploient des centaines de personnes pour localiser, promouvoir et distribuer les animes à l’international. Parallèlement, l’industrie du doublage s’est considérablement développée, offrant de nouvelles opportunités aux comédiens spécialisés dans l’adaptation d’œuvres japonaises.

La mondialisation de la culture otaku soulève des questions légitimes sur la frontière entre appropriation culturelle et échange authentique. Certains observateurs s’inquiètent de voir des éléments culturels japonais détachés de leur contexte original et réinterprétés de façon superficielle par des publics occidentaux, perdant ainsi leur signification profonde.

Cette préoccupation touche particulièrement les références religieuses et historiques présentes dans de nombreux mangas et animes. Des concepts issus du shintoïsme ou du bouddhisme, des périodes historiques comme l’ère Edo ou Meiji, sont souvent intégrés dans ces œuvres mais peuvent être mal compris ou réduits à de simples éléments esthétiques par les publics étrangers.

Paradoxalement, les créateurs japonais eux-mêmes encouragent souvent cette diffusion internationale, même au prix de certaines simplifications culturelles. Ils y voient une opportunité d’élargir leur audience et de faire connaître, même partiellement, des aspects de leur culture. Ce pragmatisme commercial s’accompagne toutefois d’efforts croissants pour éduquer les fans internationaux sur les contextes culturels authentiques.

La culture otaku a contribué à façonner une image du Japon qui oscille entre représentation fidèle et construction fantasmée. Pour beaucoup de fans occidentaux, le Japon perçu à travers les mangas et animes devient un pays idéalisé, une sorte d’utopie culturelle qui peut considérablement différer de la réalité sociale et politique japonaise.

Cette vision romantisée peut créer des déceptions lors de voyages réels au Japon, phénomène parfois appelé “syndrome de Paris japonais”. Des touristes confrontés à un pays bien réel, avec ses contraintes, ses problèmes sociaux et ses aspects moins séduisants que ceux présentés dans les œuvres de fiction, peuvent ressentir un décalage déstabilisant.

Les autorités japonaises naviguent habilement entre ces perceptions. D’un côté, elles exploitent l’attrait de cette image idéalisée pour promouvoir le tourisme et les exportations culturelles. De l’autre, elles tentent progressivement d’éduquer les visiteurs sur la complexité et la diversité de la société japonaise contemporaine, au-delà des stéréotypes véhiculés par certaines œuvres.

L’internationalisation massive de la culture otaku pose la question de la préservation de son authenticité. Avec l’augmentation des enjeux financiers, certaines productions tendent à s’adapter aux goûts internationaux, parfois au détriment de leurs spécificités culturelles japonaises. Ce phénomène suscite des débats passionnés tant chez les créateurs que chez les fans.

Des exemples récents illustrent cette tension : certains studios d’animation modifient leurs narrations ou leurs représentations visuelles pour correspondre aux sensibilités occidentales. Des thèmes traditionnellement abordés dans les mangas japonais peuvent être édulcorés pour éviter les controverses sur les marchés étrangers. Ces adaptations divisent la communauté otaku, entre pragmatisme commercial et préservation culturelle.

Face à ces défis, de nouvelles approches émergent. Des créateurs privilégient une authenticité assumée, pariant sur l’intérêt des publics internationaux pour des œuvres véritablement ancrées dans la culture japonaise. Parallèlement, des initiatives éducatives se développent pour contextualiser les œuvres et aider les fans étrangers à mieux comprendre leurs références culturelles spécifiques.

L’évolution de la culture otaku dessine les contours d’un nouveau type d’échange culturel mondial. Loin d’être une simple exportation à sens unique, ce phénomène crée désormais des influences réciproques. Des créateurs occidentaux s’inspirent des codes du manga et de l’anime, tandis que les artistes japonais intègrent des éléments narratifs ou visuels venus d’autres traditions culturelles.

Cette hybridation culturelle s’observe particulièrement dans les productions récentes. Des œuvres comme “Cyberpunk: Edgerunners” ou “Castlevania” illustrent parfaitement cette fusion entre sensibilités occidentales et esthétique japonaise. Ces collaborations transnationales ouvrent la voie à de nouvelles formes d’expression qui transcendent les frontières culturelles traditionnelles.

Les technologies émergentes comme la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle ou le métavers promettent d’amplifier encore cette influence culturelle. Ces espaces numériques, où les références à la culture otaku sont omniprésentes, créent de nouvelles possibilités d’immersion et d’interaction avec ces univers fictionnels, renforçant leur impact sur l’imaginaire collectif mondial.

Pour les passionnés souhaitant approfondir leur exploration de cette culture fascinante, Mangabox propose une expérience unique. Chaque box mensuelle contient une sélection soigneuse de trois mangas (shonen, shojo ou seinen) garantis sans doublon, accompagnés de goodies officiels et d’encas japonais authentiques. Une façon immersive de découvrir les multiples facettes de cette culture qui continue de redéfinir les échanges entre le Japon et le reste du monde.

Découvrez les dernières actualités manga shonen, seinen, shojo, webtoon et manhwa.

L’importance de l’éclairage pour sublimer vos figurines Vous avez investi du temps et de l’argent dans votre collection de figurines, mais avez-vous pensé à la

L’influence grandissante des mangas et animés sur la mode streetwear Vous l’avez peut-être remarqué en vous promenant dans les rues : les t-shirts Naruto,

L’univers des mangas et leur impact sur les jeux vidéos Vous avez déjà ressenti cette excitation en voyant votre personnage de manga préféré prendre